SIE HABEN ODER KENNEN JEMANDEN MIT DEMENZ?

Wir fassen auf dieser Seite alle wichtigsten Infos zusammen.

2600 Worte | 20 Minuten Lesezeit

INHALTSVERZEICHNIS

Lieber Kunde, Patient und/oder (Fach-)Arzt,

mit dieser Seite möchten wir Ihnen einen umfassenden Einblick in das Thema Demenz geben. Wir schildern die Problematik, stellen unser entsprechendes Vorgehen vor und erläutern unsere Behandlungsmethoden. Grundlage dafür sind sowohl wissenschaftliche Studien als auch unsere langjährige Erfahrung in der Praxis. Unser Ziel ist es, Ihnen bereits im Vorfeld die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, offene Fragen zu klären und mögliche Unsicherheiten zu verringern – damit Sie besser verstehen, was hinter dieser Diagnose steckt.

Der Begriff Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß „vom Gedächtnis, vom Geist entfernt zu sein“²⁰. Demenz beschreibt keine einzelne Erkrankung, sondern ist ein Sammelbegriff für mehr als 50 verschiedene Krankheitsbilder, die allesamt die Fähigkeit des Gehirns beeinträchtigen, Informationen richtig zu verarbeiten. Dadurch stellt Demenz eine komplexe und weit verbreitete Erkrankung dar, die viele Fragen aufwirft: Kann man Demenz verhindern? Wie wird sie behandelt? Und welche Rolle spielt die Physiotherapie dabei?

Wie entsteht die Problematik?

Die Ursachen einer Demenz sind vielfältig. In den meisten Fällen sind es Erkrankungen, die entweder zu einem Verlust von Nervenzellen führen oder die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigen. Bevölkerungsstudien zeigen beispielsweise, dass Menschen mit Diabetes deutlich häufiger an Demenz erkranken als Nicht-Diabetiker²¹. Seltener hingegen wird eine Demenz durch Medikamente (z. B. bestimmte Antidepressiva oder Neuroleptika), Vitamin- oder Hormonmangel, Schädel-Hirn-Verletzungen, Infektionen oder Tumore ausgelöst. Besonders wichtig ist daher eine sorgfältige und differenzierte Diagnostik, um sogenannte reversible Demenzen auszuschließen. Dazu gehört beispielsweise die Depressionsdemenz, die wieder verschwindet, sobald die zugrunde liegende Depression erfolgreich behandelt wird²⁰.

Eine niederländische Studie, die Demenzpatienten in einer Gedächtnisklinik untersuchte, konnte die Ursachen folgendermaßen aufschlüsseln¹ ²:

-

65 % Alzheimer-Krankheit

Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit. Hierbei lagern sich Beta-Amyloid-Proteine im Gehirn ab, während gleichzeitig abnorme Tau-Proteine entstehen. Diese Veränderungen stören die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Bei jüngeren Patienten (unter 65 Jahren) spielt eine erbliche Komponente eine große Rolle – rund 60 % der Betroffenen sind genetisch vorbelastet. Im höheren Alter hingegen tritt Alzheimer meist in Kombination mit Gefäßschäden auf. Charakteristisch ist ein langsam fortschreitender Verlauf über Monate bis Jahre.

-

22 % Demenz mit vaskulärer Komponente

Bei etwa 22 % liegt eine vaskuläre Ursache vor, häufig auch in Mischformen (14 % mit Alzheimer, 1 % mit einer anderen Demenzform, 7 % wahrscheinlich rein vaskulär). Die vaskuläre Demenz entsteht durch Schäden an den Blutgefäßen des Gehirns. Je nachdem, ob kleine oder große Gefäße betroffen sind, kann das klinische Bild sehr unterschiedlich ausfallen.

-

4 % Frontotemporale Demenz

Die frontotemporale Demenz tritt vor allem bei Menschen unter 65 Jahren auf und ist nach Alzheimer die häufigste Form in dieser Altersgruppe. Sie geht mit einer Schrumpfung (Atrophie) des Frontal- und Temporallappens einher. Bei einem Teil der Betroffenen lässt sich auch hier eine erbliche Komponente nachweisen.

-

2 % Lewy-Körperchen-Demenz

Charakteristisch für diese Form sind sogenannte Lewy-Körperchen, die sich in der Großhirnrinde nachweisen lassen. Die Diagnose wird gestellt, wenn die Demenz gleichzeitig mit oder sogar vor dem Auftreten von Parkinson-Symptomen sichtbar wird.

-

Etwa 7 % durch andere Ursachen

Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass Alzheimer und vaskuläre Demenzen weniger als klar abgrenzbare Krankheiten, sondern eher als Endpunkte eines gemeinsamen Spektrums verstanden werden müssen. Häufig treten neurodegenerative (Nervenzellverlust) und zerebrovaskuläre Veränderungen (Gefäßschäden im Gehirn) zusammen auf. Mischformen nehmen mit dem Alter deutlich zu – etwa 15 % aller Patienten sind davon betroffen³ ⁴.

Demenz ist die am schnellsten wachsende Zivilisationskrankheit

Viele Menschen haben keine genaue Vorstellung davon, was unter einer „Zivilisationskrankheit“ zu verstehen ist. Gemeint sind Krankheiten, deren Häufigkeit eng mit den modernen Lebensgewohnheiten und -verhältnissen in Industrieländern zusammenhängt. Auf Englisch wird deshalb oft von einer „chronic lifestyle disease“ gesprochen – eine Bezeichnung, die das Problem noch präziser beschreibt. Zu diesen Erkrankungen zählen unter anderem Karies, Herz- und Gefäßkrankheiten, Diabetes, Übergewicht, bestimmte Krebsarten und, wie inzwischen deutlich wird, auch Demenz.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass sich die Zahl der Demenz-Erkrankungen bis zum Jahr 2030 weltweit um 53 % erhöhen wird. Bis 2050 wird sogar ein Anstieg von 113 % prognostiziert⁵. Damit gehört Demenz zu den Krankheiten mit dem rasantesten Wachstum überhaupt. Vergleicht man diese Entwicklung mit anderen Volkskrankheiten wie Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Krebs, wird deutlich, dass die Zunahme von Demenzfällen in den kommenden Jahrzehnten ein enormes medizinisches und gesellschaftliches Problem darstellen wird.

Quelle: WHO

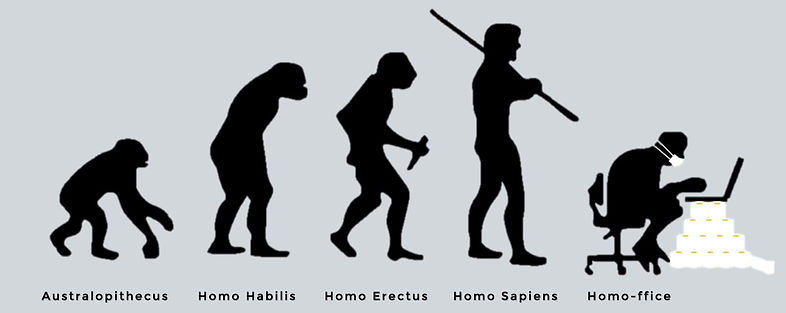

Wir leben in einer Welt, in der wir unsere Verbindung zur Natur verloren haben und die Gesellschaft zunehmend degeneriert

Demenz tritt zwar überwiegend im höheren Lebensalter auf und genetische Faktoren spielen dabei eine gewisse Rolle. Doch oft wird übersehen, dass auch Lebensstilfaktoren entscheidend dazu beitragen können, ob sich eine Demenz entwickelt oder nicht. Zahlreiche Studien belegen, dass bestimmte Verhaltensweisen das Risiko senken oder erhöhen können⁶. Gerade diese Faktoren haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in nahezu allen Lebensbereichen dramatisch verschlechtert.

Dass unsere Gesellschaft immer ungesünder lebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor rund 100 Jahren legten Menschen im Durchschnitt noch etwa 20 Kilometer täglich zu Fuß zurück – heute sind es nur noch rund 800 Meter pro Tag. Während des Lockdowns reduzierte sich dieser Wert stellenweise sogar auf lediglich 200 Meter täglich. Auch in der Ernährung zeigt sich ein deutlicher Wandel: Wurden in Deutschland vor etwa 160 Jahren im Schnitt 2.120 Kalorien pro Tag konsumiert, liegt die durchschnittliche tägliche Energiezufuhr mittlerweile bei 3.539 Kalorien. Das entspricht einer Steigerung von 166 %, während sich unser Bewegungsumfang gleichzeitig um ganze 96 % reduziert hat.

Diese massive Diskrepanz zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch trägt maßgeblich zu der von der WHO prognostizierten dramatischen Zunahme von Demenzerkrankungen bei.

_edited.jpg)

Risikofaktoren für Demenz

Studien zeigen, dass etwa 35 % der Demenzfälle auf eine Kombination von zwölf Risikofaktoren zurückzuführen sind⁷⁸. Besonders entscheidend ist dabei, dass viele dieser Faktoren im Laufe des Lebens beeinflussbar sind und sich gegenseitig verstärken können.

Zu diesen Risikofaktoren zählen:

-

Niedriges Bildungsniveau

-

Bluthochdruck in der Lebensmitte

-

Fettleibigkeit in der Lebensmitte

-

Hörverlust

-

Depressionen im späteren Leben

-

Diabetes

-

Rauchen

-

Soziale Isolation

-

Geringe körperliche Aktivität

-

Mangelnde Schlafhygiene

-

Kopfverletzungen

-

Schlechte Ernährung

Diese Auflistung macht deutlich, dass Demenz nicht ausschließlich das Ergebnis genetischer Faktoren ist. Vielmehr besteht eine große Chance, durch gezielte Prävention und Lebensstiländerungen das persönliche Erkrankungsrisiko deutlich zu senken.

Symptome

Häufige Anzeichen einer Demenz sind Gedächtnisstörungen, sozial unangemessenes Verhalten und Störungen der motorischen Funktionen. Auch sind weniger spezifische Anzeichen zu beachten, wie zum Beispiel:

-

Schrammen, Kratzer oder Blasen

-

Neigung zu Stürzen und/oder Gangstörung

-

Affektive Beschwerden wie Apathie (Teilnahmslosigkeit), Depression und Angstzustände

-

Verwirrung

-

Konzentrations- und Orientierungsstörungen

-

Verhaltensauffälligkeiten (Unruhe, Aggression, Halluzinationen)

-

Gewichtsveränderungen und/oder veränderter Appetit

Auch gibt es öfter Signale aus dem Umfeld des Patienten oder von anderen Leistungserbringern, wie zum Beispiel, wenn der Apotheker berichtet, dass ein Patient seine Medikamente nicht mehr abholt. Oft sind es eben die Menschen um den Patienten herum, die als Erstes feststellen, dass etwas nicht stimmt.

Bei Patienten unter 65 Jahren sind die ersten Anzeichen einer Demenz in der Regel Veränderungen im Verhalten, in der Persönlichkeit und in der Funktionsweise: am Arbeitsplatz etwa durch Probleme mit neuen oder komplexen Aufgaben oder in der Familie, zum Beispiel durch Verlust des Interesses oder des Überblicks über den Haushalt. Oft sind Gedächtnisprobleme nicht das Hauptproblem.⁹

Mythen

Wenn jemand in meiner Familie an Demenz erkrankt ist, bekomme ich es auch

Es stimmt, dass die Genetik bei Demenz eine Rolle spielt, jedoch ist sie für die meisten Patienten nur von untergeordneter Bedeutung. Nach Angaben der Alzheimer Forschung Initiative e.V. treten etwa 98 % aller Alzheimerfälle spontan auf; nur maximal zwei Prozent gehen auf eine rein erbliche Ursache zurück. Andere Faktoren, wie Lebensstilentscheidungen, spielen ebenso eine Rolle bei der Entstehung von Risiken und gehören damit zu den beeinflussbaren Faktoren.¹⁰

Gegen Demenz kann nichts getan werden

Wie bereits erwähnt, wird Demenz nicht ausschließlich durch nicht beeinflussbare Faktoren wie Alter und Genetik bestimmt, sondern auch durch beeinflussbare Faktoren wie unseren Lebensstil. Obwohl es derzeit keine Behandlung gibt, die eine vollständige Heilung bringen kann, lässt sich das Fortschreiten der Krankheit durch verschiedene Therapieansätze verlangsamen. Zudem können Begleitsymptome gelindert und auch das Risiko für deren Entstehung reduziert werden. Mehr hierzu erfahren Sie im weiteren Verlauf dieser Seite.¹¹

Was können Sie als Patient oder Arzt von/bei uns erwarten?

Wie bei jedem unserer neuen Patienten beginnt die erste Therapiesitzung mit einem ausführlichen Anamnesegespräch mit einem unserer Therapeuten. Dabei werden alle für die Therapie relevanten Informationen sorgfältig erfasst, mögliche Kontraindikationen geprüft und sogenannte „Red Flags“ ausgeschlossen. Anschließend erfolgt eine gründliche Untersuchung, um den aktuellen Rehabilitationsstand präzise festlegen zu können.

Darauf aufbauend wird gemeinsam mit dem Patienten ein individuelles Anforderungsprofil erstellt, das gezielt auf die täglichen Anforderungen und Herausforderungen im Leben des Betroffenen abgestimmt ist. Ziel ist es, einen klaren, objektiv definierten IST-Standpunkt zu erheben und gleichzeitig erste Planungen für den Soll-Stand zu formulieren. Dieser Prozess wird kontinuierlich durch die Therapie begleitet, laufend überprüft und angepasst, sodass jederzeit ein aktuelles Bild über den Leistungszustand des Patienten vorliegt.

Um die Behandlung noch effizienter zu gestalten und das volle Potenzial ausschöpfen zu können, bieten wir optional die Möglichkeit einer erweiterten Therapiezeit an. Diese Zusatzleistung hat das Ziel, unser Behandlungspotenzial vollständig zu entfalten, eine qualitativ hochwertige Therapie sicherzustellen und das Therapieergebnis nachhaltig zu optimieren. Durch dieses erweiterte Konzept können unsere Therapeuten noch intensiver und zielgerichteter am Therapieprozess arbeiten.

Das Vorgehen in der Behandlung

Der zentrale Fokus unserer Behandlung liegt auf einer gezielten Lebensstiloptimierung, die das Risiko einer Demenzentstehung reduziert, den Krankheitsverlauf verlangsamt und die alltägliche Funktionsfähigkeit verbessert.

Wenn wir uns die zwölf bekannten Lebensstilrisikofaktoren ansehen, die in Kombination für rund 35 % aller Demenzfälle verantwortlich sind, fällt auf, dass ein Großteil von ihnen beeinflussbar ist. Besonders relevant sind hier: geringe körperliche Aktivität, Bluthochdruck, Fettleibigkeit in der Lebensmitte, Depressionen, Diabetes, Rauchen, soziale Isolation, Ernährung und Schlaf. Unser Lebensstil hat bei all diesen Faktoren eine entscheidende Rolle.

Die wissenschaftliche Evidenz hierzu ist eindeutig. Allein zur geringen körperlichen Aktivität gibt es eine überwältigende Studienlage: So zeigte eine Untersuchung mit mehr als 160.000 Teilnehmern, dass regelmäßige Bewegung das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um 45 % senken kann¹⁰. In einer weiteren, über 3,5 Jahre angelegten Studie wurde festgestellt, dass Personen mit geringer täglicher Aktivität ein um 53 % höheres Risiko hatten, an Alzheimer zu erkranken, verglichen mit Menschen mit einem aktiven Lebensstil¹¹.

Besonders anschaulich wird der positive Einfluss von Bewegung, wenn man die Hirnaktivität direkt misst. Vergleicht man Gehirnscans, so zeigt sich: Während im Ruhezustand (linkes Bild) die Aktivität deutlich reduziert ist, kommt es bereits nach nur 20 Minuten Spazierengehen (rechtes Bild) zu einer signifikanten Steigerung der Hirnaktivität.

Bedenklich ist dabei, dass dieses Bild einen Großteil unserer älteren Generation widerspiegelt. Wir leben inzwischen in einer digital geprägten Welt, in der bereits 95 % der 12-Jährigen ein Smartphone besitzen (Quelle) und junge Erwachsene mit einer durchschnittlichen Sitz-Zeit von 10,5 Stunden pro Tag zurecht als „Dauer-Sitzende“ bezeichnet werden können.

Unsere Gesellschaft hat zunehmend den Bezug zum eigenen Körper verloren. Die Rolle unseres Körpers reduziert sich oft darauf, uns morgens zur Schule oder zur Arbeit zu bringen, wo wir anschließend acht Stunden im Unterricht oder am PC sitzen. Danach bringt er uns nach Hause – damit wir uns auf die Couch legen, Serien auf Netflix schauen oder an der Playstation spielen.

Eine Förderung von Lebensstiländerungen in präsymptomatischen Krankheitsphasen (bevor Symptome sichtbar sind) könnte das Potenzial haben, bis zu ein Drittel aller Demenzen hinauszuzögern. Besonders wirksam erscheint eine Kombination verschiedener Ansätze: die Optimierung medizinischer Behandlungsmethoden in Verbindung mit Lebensstilfaktoren. Dazu zählen vor allem regelmäßige körperliche Aktivität, gezielte Ernährungsumstellungen sowie kognitives Training¹².

Körperliche Aktivität

Bewegung trägt wesentlich dazu bei, dass im Gehirn neue Nervenzellen entstehen. Interessanterweise zeigen Studien, dass diese neu gebildeten Zellen leistungsfähiger beim Lernen sind als die bereits vorhandenen Nervenzellen¹³. Unser Gedächtnis basiert darauf, dass bestimmte Nervenzellen Informationen speichern und abrufen – durch körperliche Aktivität lässt sich dieser Prozess gezielt fördern.

Schon 2–3 Trainingseinheiten pro Woche à 30 Minuten können einen altersbedingten Gedächtnisverlust sowie den Abbau von Nervenzellen positiv beeinflussen. Auch spät einsetzende Übungsinterventionen zeigen Wirkung: Ein Jahr Training mit mittlerer Intensität (3 x 40 Minuten pro Woche) führte bei gesunden, älteren Menschen zu einer Vergrößerung des Hippocampus, einer Gehirnregion, die für Gedächtnisprozesse, Lernen und räumliche Orientierung von zentraler Bedeutung ist¹³.

Die Beziehung zwischen körperlicher Aktivität und kognitiver Leistungsfähigkeit ist mittlerweile gut belegt. Personen mittleren Alters, die regelmäßig Sport treiben, zeigen eine signifikant bessere Gedächtnisleistung als inaktive Vergleichsgruppen¹⁴.

Auch Muskelmasse spielt dabei eine Rolle: Eine kanadische Studie mit über 8.200 älteren Teilnehmenden konnte zeigen, dass Menschen mit höherer Muskelmasse bessere Ergebnisse in kognitiven Tests erzielten als solche mit geringerer Muskelmasse¹⁵. Dies könnte damit zusammenhängen, dass körperlich aktivere Menschen mehr Reize für das Gehirn setzen. Zudem ist bekannt, dass Muskelgewebe sogenannte Myokine freisetzt – entzündungshemmende Botenstoffe, die den Alterungsprozessen im Gehirn entgegenwirken.

Kognitives Training

Ein wichtiger Baustein in der Demenzprävention ist das kognitive Training, das gezielt die Leistungsfähigkeit des Gehirns unterstützt. Mit unserem Skillcourt steht uns hierfür ein modernes Tool zur Verfügung. Er trainiert das sogenannte „Vikomotorik-System“: Reize werden über die Augen aufgenommen, müssen kognitiv im Gehirn verarbeitet und anschließend durch eine gezielte Bewegung beantwortet werden. Damit bildet der Skillcourt eine Brücke zwischen klassischem Muskeltraining und Gehirntraining.

Sein besonderer Nutzen liegt vor allem in der Vorbeugung von Demenz sowie in den frühen Stadien der Erkrankung. Hier kann er helfen, Reaktionsfähigkeit, Aufmerksamkeit und motorische Koordination zu erhalten oder zu verbessern. Bei fortgeschrittenem Krankheitsbild ist der Einsatz jedoch nicht zu empfehlen, da die Vielzahl an visuellen und motorischen Reizen schnell zu einer Überforderung und Reizüberflutung führen kann. In solchen Fällen profitieren Patienten weniger von der Anwendung, da die Verarbeitungskapazität bereits stark eingeschränkt ist.

Quelle: Physio Meets Science

Ernährungsoptimierung

Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle in der Prävention und Behandlung von Demenz, da sie gleichzeitig auf mehrere Risikofaktoren sowie auf entzündliche Prozesse im Körper wirkt. So lassen sich unter anderem Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas und das Gefäßrisiko durch gezielte Ernährungsstrategien positiv beeinflussen¹⁶⁻¹⁸.

Das Hauptziel einer Ernährungsoptimierung liegt in der Reduktion chronischer Entzündungsprozesse, die im Krankheitsverlauf eine wesentliche Rolle spielen. Dies kann einerseits durch die Verringerung von Bauchfett, andererseits durch eine Stärkung und Verbesserung der Darmflora erreicht werden.

Sowohl zur Vorbeugung als auch bei einer bereits bestehenden Erkrankung kann die gezielte Reduktion dieser Risikofaktoren den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Deshalb bieten wir im Rahmen der Therapie eine hausinterne Ernährungsberatung an, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Patienten zugeschnitten wird¹⁷.